开卷有益

悦 读 会 Vol 5

勤于思而敏于行,

读书一直是国富人倡导的学习方式。

读书的态度和类型应当是多元化的,

并不局限于本职工作的领域。

今日点滴的积累,焉知不能在将来聚沙成塔。

“开卷有益”是国富的文化传统,

每一期都会有许多同事通过书评的形式分享好书。

读书使你我辽阔与丰厚,愿读书与我们长久为伴,

让这一天也不断流的潺潺小溪充实思想的河流。

![]()

No.8

July

2020

分享书籍: 《 上帝掷骰子吗 》

[中] 曹天元 著

内容简介:该书讲述的是关于量子论的故事。从物理角度来说,它在科学家中间引起了最为激烈的争议和关注;从现实角度来说,它给我们的社会带来了无与伦比的变化和进步;从科学史角度来说,也几乎没有哪段历史比量子论的创立得到了更为彻底的研究。然而不可思议的是,它的基本观点和假说至今没有渗透到大众的意识中去,这无疑又给它增添了一道神秘的光环。

作者简介:曹天元,科普作家,1981年生于上海,中学毕业后赴美国和中国香港读书,主攻生物化学和电子工程。现任CCTV新科动漫首席品牌顾问、北京交叉点击文化传媒公司品牌总监。代表作《上帝掷骰子吗:量子物理史话》被称为中国的《时间简史》。

书评作者 | 眼见为食

如果你问一个物理系本科生最让他头疼的专业课是什么,以我的经验,一定是四大力学(理论力学、电动力学、热力学统计物理、量子力学),而其中最抽象、最让人不知所云的也一定是量子力学。

很多时候学完这门课,脑子里只剩下几个典型例题,了解一些基础理论,外加薛定谔的风流八卦和他那只“死活难辨的猫”,至于背后深刻的物理思想或许真的不是我等凡夫俗子所能参悟,就像当年量子力学老师第一节课说的那样:如果有人告诉你他懂量子力学,那他一定不懂。

Photo by Thought Catalog on Unsplash

通读曹天元这本量子论史话,整体感觉还是很不错的,作者有很深的理论素养和良好的表达能力,好像看电影一样重温了一下当年课本里枯燥的理论知识,其中夹杂的很多八卦故事也甚是有趣,估计当年读书的时候如果事先拜读过曹老师的大作,量子力学的整个发展史理解起来应该会更通顺些。

作者以生动的笔法简述了19世纪以来以牛顿力学和麦克斯韦电磁学为根基的经典物理世界,重点介绍了进入20世纪后,相对论和量子力学对经典物理学基础的彻底颠覆,并从哥本哈根、多宇宙、隐变量、系综、自发定域、退相干这六条主要的科学路径全面还原了物理学家构建量子论过程的百年探索。

Photo by Patrick Tomasso on Unsplash

如果以1900年普朗克首次提出量子(quantum)概念为时点,量子论的思想萌芽落地不过120年;如果以爱因斯坦和玻尔的世纪辩论为标志,少数拥有最聪明头脑的物理学家真正接受量子观点也才90年的时间。

然而量子力学从诞生那天起就像一个强大的魔咒,一方面极其深刻地改变了人类生活的方方面面,从半导体芯片到核能利用,从激光加工到分子生物学,毫不夸张的说,它是科学史上最成功、实用性最强的利剑。

而另一方面,作为经典世界的颠覆者,它又从未被彻底征服过,以至于物理学家围绕量子论的一些底层原理至今仍争论不休,也许当最深刻的物理学思想触碰到最朴素的世界观时,我们天然会有一种被革命的恐惧。

简单总结一些对于科学话题的个人思考:

一、科学史的发展特点

人们对于智慧的崇尚源于千年的进化史,科学和文化犹如双腿支撑起人类直立行走的能力,成为一切物质财富建立的基础,而近代科学的发展史又经历了英、法、德、美的几次大转移。

因此早期的科学智慧大多发源于欧洲,即使是今天强大到不可一世的美帝大概也要感谢当年希特勒的排犹政策,德国为此痛失27位诺贝尔奖获得者:爱因斯坦、薛定谔、波恩、费米、泡利、德拜等等,这些拥有最前沿量子理论的科学巨匠即使在漫长的人类历史长河中也是最闪耀的,难怪当年二战战败,美国人做的第一件事就是倾尽全力搜罗德国境内的科研人员和仪器设备,其中的一号目标就是德国原子弹计划的总指挥——海森堡。

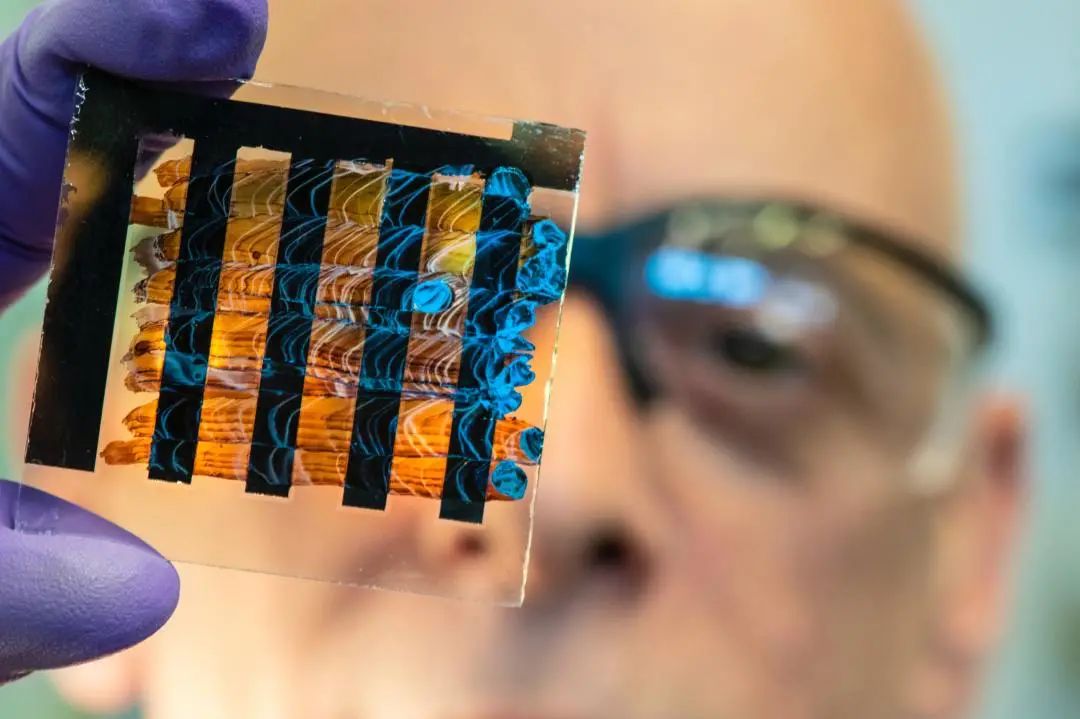

Photo by Science in HD on Unsplash

这跟当年中国不惜一切代价也要把钱学森等人护送回国,杨振宁垂垂老矣也依然是国内第一学术泰斗是一个道理,某种意义上,前沿领域的科学大家是一个国家最重要的资产。

另外,从统计来看最伟大的科学发现大多集中在25-40岁,爱因斯坦26岁提出光量子假说,玻尔28岁提出原子的轨道模型,德布罗意31岁博士毕业论文里提出物质波,薛定谔38岁提出薛定谔方程……伟大的发现总是伴随无数传奇故事,也许年轻的头脑更热衷于挑战传统,也许年轻的头脑更容易冲破线性思维,也许出名真的要趁早?

二、科学与哲学的关系

如“薛定谔的猫”对生死叠加态的讨论、“EPR佯谬”对幽灵般超距作用的质疑,量子论的命题大多抽象复杂,难怪即使是当年的科学大家也会有“唯心”还是“唯物”的怀疑。

但请注意,量子论本身有着严格的数学表达,而且也已证明了诸如“量子纠缠态”等重要概念的存在,然而我们依然会对微观量子的世界心存忌惮,或许,量子理论从根本上就有悖于宏观世界运行规律背后的哲学观点。

从量子力学发展史的一些经典争论中我们可以切实感受到一些皮毛,其中的两大对立阵营:以爱因斯坦、薛定谔和德布罗意为代表的波动力学派,和以玻尔、波恩、海森堡为代表的哥本哈根学派,两边都是绝对的全明星阵容,怎奈何爱因斯坦是因果律的守护者,而哥本哈根学派是概率论的倡导者,理解了这一点,你就不难理解当年爱因斯坦对玻尔的那句经典反问“难道亲爱的上帝真的掷骰子?”,这背后是两派科学家世界观和哲学观的深刻碰撞。

Photo by Roman Mage on Unsplash

直到1982年,阿斯派克特完成了20世纪最伟大的物理实验之一:首次通过精确实验对“EPR佯谬”进行检验,结果证明伟大的爱因斯坦对于量子论的判断是错误的,哥本哈根学派赢得了关于量子论最关键的一场胜利。

然而,更让人摸不着头脑的是,即使哥本哈根学派取得了阶段性成果,后续量理论的发展还是会让物理学家有这样的困惑:上帝不仅掷骰子,还掷向我们看不见的地方。

Photo by Dan Meyers on Unsplash

三、物理学家的终极梦想

其实整个物理学的发展史就是一部跨领域的统一史,大的历史节点都伴随新理论对老理论的颠覆并统一起一个更强大的帝国。

17世纪的牛顿力学是以牛顿运动定律和万有引力定律为基础建立的,在那个年代它是把天、地万物运动规律统一起来的集大成者,被视为物理学的第一次大统一;

19世纪的麦克斯韦电磁理论解释了电磁波的物理本质,人类对物理规律的认识从牛顿时代的运动质点上升到连续场的概念,并成功的将光学统一到电磁波的理论范畴中,被视为物理学的第二次大统一;

20世纪物理学的第三次大统一自然是由相对论和量子力学掀起的,而且这一次革命的风暴是史无前例的猛烈,整个经典物理学大厦轰然倒塌,牛顿力学也变身为相对论在宏观低速情况下的近似,还算幸运的是我们重新找到了前行的方向,即使道路依然坎坷。

那现在我们要问的是,

物理学家的终极梦想在哪里?

Photo by Michael Dziedzic from Pexels

以目前认知,自然界存在四种基本力:引力、电磁力、强相互作用力和弱相互作用力。如何用一套理论去统一这四种力,就像一个国王对宇宙万物实现绝对统治一样,是几代物理学家的终极梦想,他们对这一大方向的努力也从未停止过。

目前理论物理最火的方向无疑是“超弦理论”,也被称为万能理论(TOE, Theory of Everything),单从这个名字你就能知道物理学家对它所给予的厚望,因为它肩负着统一相对论和量子力学的重任。

曾经我们的整个世界观是建立在宏观模型基础上,再辅以微观量子的修正,但“超弦理论”提出的前提是要先引入量子论,才能推导出大尺度的时空结构,这种“由大及小”向“由小及大”的思维转变在物理模型的搭建中也是极其深刻而有意义的。

四、量子计算

如果说量子力学发展到今天,未来还有什么跟你我生活直接相关的技术推动,我想量子计算机一定会占有重要的一席之地。

1946年宾大的ENIAC是信息革命史的一次伟大进步,图灵和冯诺依曼给予了电子计算机灵魂和骨架,随后几十年,在摩尔定律的护航下吨量级的传统大型机一路瘦身为不足2kg的轻薄笔记本,与此同时是计算力指数级的飞跃,已然算得上是工业史的奇迹。

Photo by Markus Spiske from Unsplash

同样但从另一个角度,这些年人类计算力的提升始终逃脱不了围绕晶体管的“物种进化”,而电子计算机在量子论催生的“新物种”量子计算机面前,计算的最小单元将由bit变为qubit(量子比特),而且量子计算所带来的强大并行计算能力可以使原来电子计算机几百万年才能完成的工作量在喝一碗茶的几分钟时间得到轻松完成,赤裸裸的降维打击。

那量子计算目前又发展到什么程度呢?算法层面的证明工作在1994年已经被Peter Shor提出,但这只是理论证明,真正的难点在于技术层面,本身量子纠缠态就很难实现,而且即使实现了又非常容易退相干,另外目前我们还难以实现在常温常压下对量子态的操控,因此目前量子计算机仍处于理论研究和原型机搭建的摸索阶段。

Photo by Adrien Converse from Unsplash

美国政府早在2002年就开始了“量子信息科学和技术发展规划”,企业界也敏锐地嗅到未来商机,谷歌、IBM重点研究量子硬件,微软、亚马逊重点发力未来云计算方面的量子计算服务。也许几十年以后我们能够看到量子计算机得到实际应用,那时候人类的生活也必然有翻天覆地的变化,就像当年人类第一次发明飞机、第一次太空漫步,绝对又是一个重大的历史飞跃。

Photo by NASA from Unsplash

从某种意义上讲,人类科学史的发展跟社会史的运行轨迹一样,不断总结,不断凝练。量子力学的百年发展史在人类认识自我、认识世界的近现代文明史中无疑是最惊心动魄的一幕,但也绝不会是最后一次突破,因为我们始终相信,科学的力量是神秘而伟大的,科学的美是简洁、统一的。

···生命有限,让读书使你我辽阔···

版权声明及风险提示

本官网刊载内容仅出于传播信息的需要,不构成任何投资建议和销售要约。版权归原作者或机构所有,未经版权方许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用。